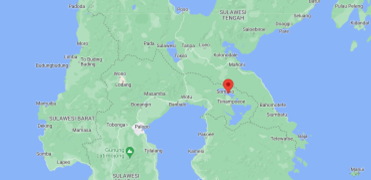

Danau Matano merupakan salah satu danau tektonik terdalam di Indonesia bahkan Asia Tenggara,...

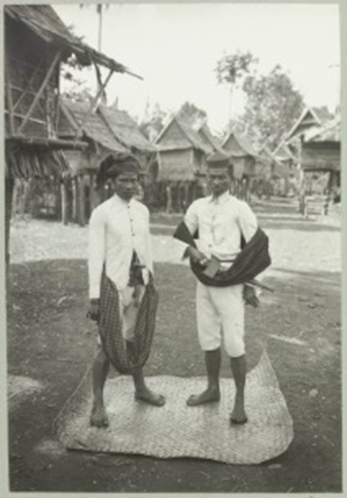

Tradisi Pandai Besi di Luwu Timur

Asal-usul: Matano, Pusat Kerajinan Besi Tradisional

Luwu Timur, khususnya wilayah di sekitar Danau Matano, dikenal sebagai salah satu pusat awal pengolahan besi tradisional di Nusantara. Sejak abad ke-5 Masehi, masyarakat Matano telah mengembangkan teknik peleburan bijih besi secara lokal, menjadikannya pusat kebudayaan logam yang penting di Sulawesi.

Tradisi ini berkembang karena:

-

Adanya sumber bijih besi alami dari batuan ultrabasa (serpentinit dan laterit nikel).

-

Ketersediaan batu bara lokal atau bahan bakar alami (arang kayu keras) untuk proses peleburan.

-

Kecakapan teknis turun-temurun dari generasi ke generasi.

2. Proses Tradisional Pandai Besi Matano

Teknologi yang digunakan tergolong sederhana namun efektif. Beberapa tahapnya:

-

Ekstraksi bahan mentah:

Batuan mengandung besi dikumpulkan dari sekitar tebing dan pegunungan dekat danau. -

Peleburan tradisional (smelting):

Dilakukan dalam tungku tanah liat yang dilengkapi dengan alat tiup udara (bellow), menggunakan arang kayu sebagai bahan bakar. -

Penempaan (forging):

Logam cair yang telah membeku dibentuk dan ditempa menjadi berbagai alat seperti:-

Badik (senjata khas Sulawesi Selatan)

-

Pisau, parang, mata bajak

-

Senjata berburu dan alat berbasis besi lainnya

-

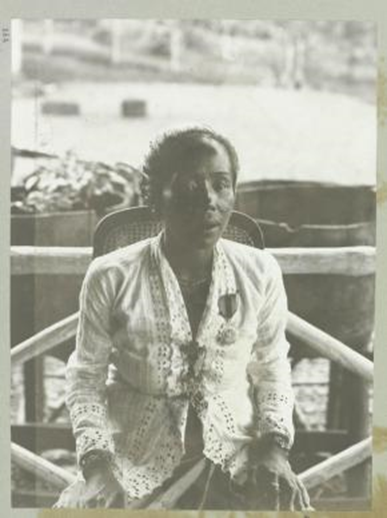

3. Nilai Budaya dan Sosial Tradisi Ini

-

Pandai besi bukan sekadar profesi, tapi bagian dari identitas budaya Matano.

-

Pandai besi memiliki status sosial tinggi dalam struktur adat dan sering kali mewarisi ilmu secara eksklusif dalam satu keluarga atau komunitas.

-

Produk-produk logam mereka digunakan dalam:

-

Upacara adat dan ritus pernikahan

-

Peralatan pertanian dan berburu

-

Simbol status dan kekuasaan lokal

-

4. Temuan Arkeologi & Bukti Sejarah

Penelitian arkeologi menemukan:

-

Situs peleburan besi kuno di pinggiran Danau Matano.

-

Pecahan relik dan sisa tungku besi berusia ratusan tahun.

-

Artefak besi tua seperti badik Matano dengan pola ukiran khas.

Hal ini memperkuat bukti bahwa Luwu Timur, terutama Matano dan Nuha, adalah bagian dari jaringan teknologi logam tertua di kawasan timur Indonesia.

5. Pelestarian dan Tantangan

Kini, jumlah pandai besi tradisional di Matano mulai berkurang karena:

-

Minimnya regenerasi (anak muda kurang tertarik).

-

Dominasi produksi logam modern dan pabrikasi massal.

-

Akses bahan baku dan perubahan gaya hidup.

Namun demikian, beberapa inisiatif pelestarian telah dilakukan:

-

Workshop budaya dan pelatihan pandai besi di sekolah-sekolah lokal.

-

Festival Budaya Danau Matano yang menampilkan proses pandai besi tradisional.

-

Rencana integrasi dalam Geopark Matano sebagai bagian dari warisan budaya tak benda.

Tradisi pandai besi di Luwu Timur adalah salah satu warisan teknologi tertua dan paling khas di Sulawesi. Lebih dari sekadar keahlian, ia adalah bukti bahwa masyarakat lokal telah mampu mengolah sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, jauh sebelum datangnya teknologi modern.

Melestarikan tradisi ini berarti merawat warisan, memperkuat identitas lokal, dan membuka peluang ekonomi kreatif berbasis budaya.